La Espada y el Silencio — El Hospital que Retiene los Cuerpos

Hipólito Esono Esono —nombre de seguridad que aquí usaré para proteger la identidad del finado y de su familia— murió después de una larga enfermedad que venía padeciendo, la misma que devora a tantos en este país: un sistema sanitario precario, costos prohibitivos y una red de intereses que convierte la atención en negocio antes que en servicio. Tras un mes en coma, la factura hospitalaria alcanzó la asfixiante cifra de 10.000.000 de francos CFA. Ahora, el hospital no solo exige ese monto; además retiene el cuerpo y condiciona el entierro al pago de costes diarios de depósito mortuorio que, por su cuantía, superan el salario mínimo interprofesional.

10/1/20256 min read

La Espada y el Silencio — El Hospital que Retiene los Cuerpos

Hipólito Esono Esono —nombre de seguridad que aquí usaré para proteger la identidad del finado y de su familia— murió después de una larga enfermedad que venía padeciendo, la misma que devora a tantos en este país: un sistema sanitario precario, costos prohibitivos y una red de intereses que convierte la atención en negocio antes que en servicio. Tras un mes en coma, la factura hospitalaria alcanzó la asfixiante cifra de 10.000.000 de francos CFA. Ahora, el hospital no solo exige ese monto; además retiene el cuerpo y condiciona el entierro al pago de costes diarios de depósito mortuorio que, por su cuantía, superan el salario mínimo interprofesional.

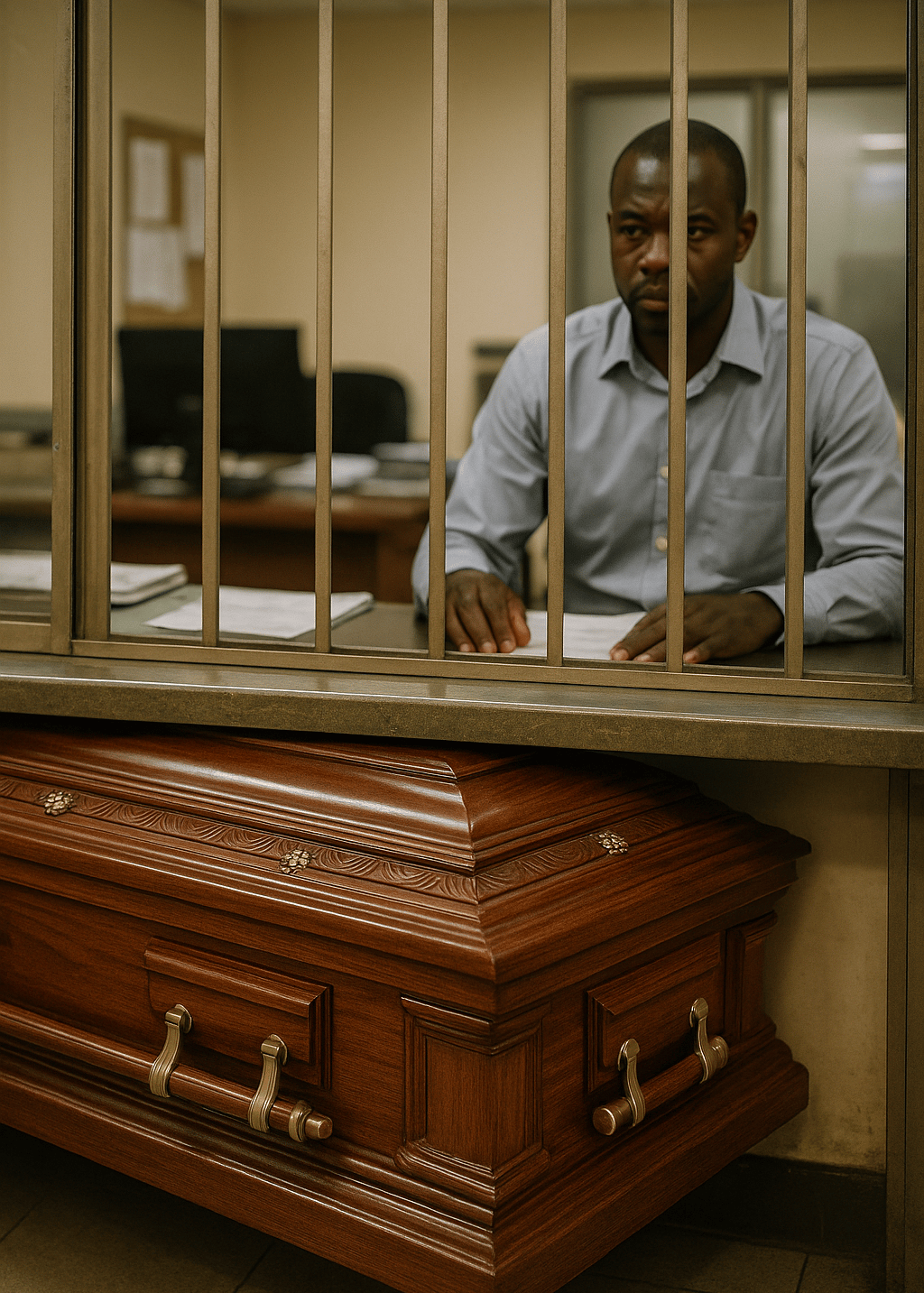

La escena es espantosa por su banalidad: familiares devastados, papeleo, teléfonos que no contestan y un letrero administrativo que resume la indignidad —“no entregamos restos hasta que se salde la cuenta”. Hipólito no es un caso aislado en África; las prácticas de retención de pacientes y cuerpos por deudas médicas son un problema documentado en numerosos países, donde la incapacidad de pagar traduce la muerte en un limbo administrativo. Estas prácticas, denunciadas por investigaciones periodísticas y académicas, son un síntoma de la misma lógica que prioriza el cobro sobre la dignidad humana.

¿Qué está pasando en Guinea Ecuatorial? La pregunta flota cargada de rabia y desconcierto: ¿alguien heredó todos los recursos del país y desheredó a un pueblo entero? Esa pregunta contiene dos verdades: por un lado, hay una riqueza nacional real —petróleo y gas han generado ingresos enormes—; por otro, existe una desproporción brutal entre esa riqueza y las condiciones de vida, los servicios públicos y la protección social de la mayoría. Organizaciones internacionales han documentado cómo el reparto de las rentas extractivas ha servido para concentrar capital y consolidar estructuras de poder que operan con poca transparencia. En Guinea Ecuatorial la economía del petróleo convivió con déficits democráticos y fallos en la provisión de servicios básicos.

Volvamos a Hipólito. Su familia, ya golpeada por la enfermedad prolongada, recibió la factura final y quedó frente a una alternativa imposible: pagar hasta endeudarse o ver cómo el depósito mortuorio seguía acumulando cargos diarios que devoraban cualquier ahorro. Cuando el cobro se vuelve coerción, el sistema de salud deja de ser un espacio de cura para convertirse en una oficina de cobro con llaves y neveras de acero donde la muerte se congela a la espera de un cheque. Este fenómeno no solo degrada la experiencia individual del duelo; erosiona la confianza social y convierte el entierro —acto sagrado y comunitario— en transacción. Las historias similares en la región muestran que los morgues y hospitales llegan, en ocasiones, a practicar entierros masivos o mantener cuerpos sin reclamar por meses cuando las familias no pueden pagar.

Pero la tragedia de Hipólito exige mirar más allá del hospital como actor aislado. ¿Cómo puede un establecimiento sanitario fijar cuentas tan altas? La respuesta es compleja: hay falta de regulación efectiva, ausencia de seguros amplios, debilitamiento de los sistemas públicos y, en algunos casos, prácticas administrativas que aprovechan la vulnerabilidad.

No se trata solo de “malas decisiones” individuales; es una arquitectura de incentivos donde lo privado captura lo público y donde la monetización de la salud convierte los servicios en mercancía sin contrapartida social. En Guinea Ecuatorial, esa arquitectura encuentra su expresión en instituciones que funcionan con criterios mercantiles en un contexto donde la protección social es limitada.

Imaginemos por un instante que la indignación no fuera solo grito, sino acero templado. El arma literaria que ustedes piden —la espada samurái— no es llamada a la violencia sino a la claridad: una hoja que parte el sistema en pedazos invisibles, para revelar las junturas corruptas, los huecos legales, los intermediarios y las redes de privilegio. Si aplicáramos esa metáfora como estrategia política y social, el corte iría directo a: (1) la transparencia de las cuentas hospitalarias; (2) la obligación de liberar restos independientemente de disputas de pago cuando la familia demuestra buena fe; (3) la creación de fondos públicos o de emergencia para mortalidad de familias vulnerables; (4) la regulación de tarifas y moratorias en casos de incapacidad de pago; y (5) mecanismos judiciales accesibles para prevenir extorsiones administrativas. No es poesía: es un plan. Y como todo filo verdadero, debe ser manejado con prudencia y precisión.

La historia social detrás de la retención de cuerpos es, además, la historia de la desigualdad: cuando las empresas extractivas llenan una minoría de bolsillos, la mayoría ve desvanecer inversiones en salud pública, educación y seguridad social. La consecuencia es que el enfermo grave, cuando llega a un hospital, no encuentra un pararrayos estatal sino una factura con fecha de vencimiento. Mientras tanto, los costos diarios de depósito de cadáveres —esa cifra cruel que añaden al total— se convierten en instrumento de violencia económica, puesto que muchas familias ganan menos que lo que se exige por un solo día de conservación.

¿Qué dignidad cabe en esa cuenta que obliga a posponer el entierro de un madre, un padre, un hijo? ¿Qué palabra queda para nombrar el ultraje? Human Rights Watch

No podemos disociar la indignación moral de las respuestas prácticas. La acción combinada debe incluir medidas legislativas (prohibir la retención de cuerpos por deudas médicas), judiciales (procedimientos rápidos para impugnar facturas abusivas) y sociales (fondos de solidaridad comunitaria y acuerdos con embajadas o empresas para casos de expatriados). Además, es urgente empoderar a la prensa y a las organizaciones de la sociedad civil para documentar, denunciar y acompañar litigios estratégicos. Las políticas públicas deben recuperar la hospitalidad del sistema sanitario: curar primero, cobrar después —y nunca retener lo que perteneció a la humanidad del paciente.

En regiones cercanas, la presión pública y las reformas han logrado revertir prácticas similares; no es utopía sino aprendizaje posible.

La pregunta que lanzó la familia de Hipólito —¿Quién heredó todos los recursos y desheredó a un pueblo entero?— es una pregunta política y ética, una invitación a mirar la apropiación estructural de la riqueza pública. En Guinea Ecuatorial, donde la renta petrolera ha sido gestionada con opacidad y beneficios concentrados, el resultado es un sistema que penaliza a los más vulnerables. Aquí conviene usar un término que encapsule esa maquinaria sin señalar nombres: la República de la Corrupción™ —un símbolo de las estructuras que privatizan el bien común y sancionan el sufrimiento privado. Denunciarla no es demonizar personas; es desnaturalizar un sistema que normaliza la injusticia.

Finalmente: el caso de Hipólito es un espejo. Nos refleja como sociedad: ¿qué hacemos cuando el dolor de una familia se convierte en estadística administrativa? ¿Cómo podemos permitir que el entierro —acto íntimo y comunitario de última dignidad— se transforme en moneda de cambio? La espada samurái de este relato no busca derramar sangre sino luz: cortar la opacidad, separar la usura de la asistencia, abrir caminos legales y sociales para que ningún cadáver vuelva a ser rehenes de una factura.

Este artículo no es solo denuncia; es llamado a la acción. Organizaciones, médicos, periodistas, juristas y ciudadanos pueden, si lo deciden, forjar esa espada no para herir, sino para tallar una nueva arquitectura: una sanidad que no negocie la muerte, una administración que devuelva a las familias la última forma de libertad —enterrar a los suyos con dignidad— y un Estado que recupere su responsabilidad ante la vida y la muerte. Porque si Hipólito Esono Esono nos legó algo, debe ser la memoria que impida que su nombre sea confundido con un número de cuenta.

Fuentes y contexto: investigaciones periodísticas y académicas documentan la práctica global de detención de pacientes y cuerpos por facturas médicas; organismos de derechos humanos han señalado problemas de gobernanza y manejo de recursos en Guinea Ecuatorial. Para comprender el fenómeno en la región y propuestas de reforma, véanse reportes y artículos sobre detención de pacientes, prácticas hospitalarias en África y análisis de rentas petroleras y derechos humanos.